藏经牌记中的爱情故事

- 理财知识

- 2025-04-11 11:24:35

- 22

这是一篇关于历史文献研究的边角札记。近五百年的湮没,几乎抹去了所有故事,唯独剩下了爱情。

主人公是一位晚明时期的普通人,他叫孙云翼,只在人生中晚年中过举,到广东、湖北做地方官,然后退休回乡,读书刻书,了此一生。云翼几乎没有在历史上留下什么值得记述的事迹,也没有什么个人著述传世。关于他的生平,零星散落在他的亲戚、朋友以及方外禅友的作品中,即便算上新见的谱牒文献及《嘉兴藏》牌记文献,至多也就是一位“内生”于晚明江南士人圈中的小人物——唯一有的,就是看到他曾经有一位挚爱的精神伴侣。更多的信息今天的人们也无法查考了,但我们可以确信,孙云翼曾经深深爱过她。

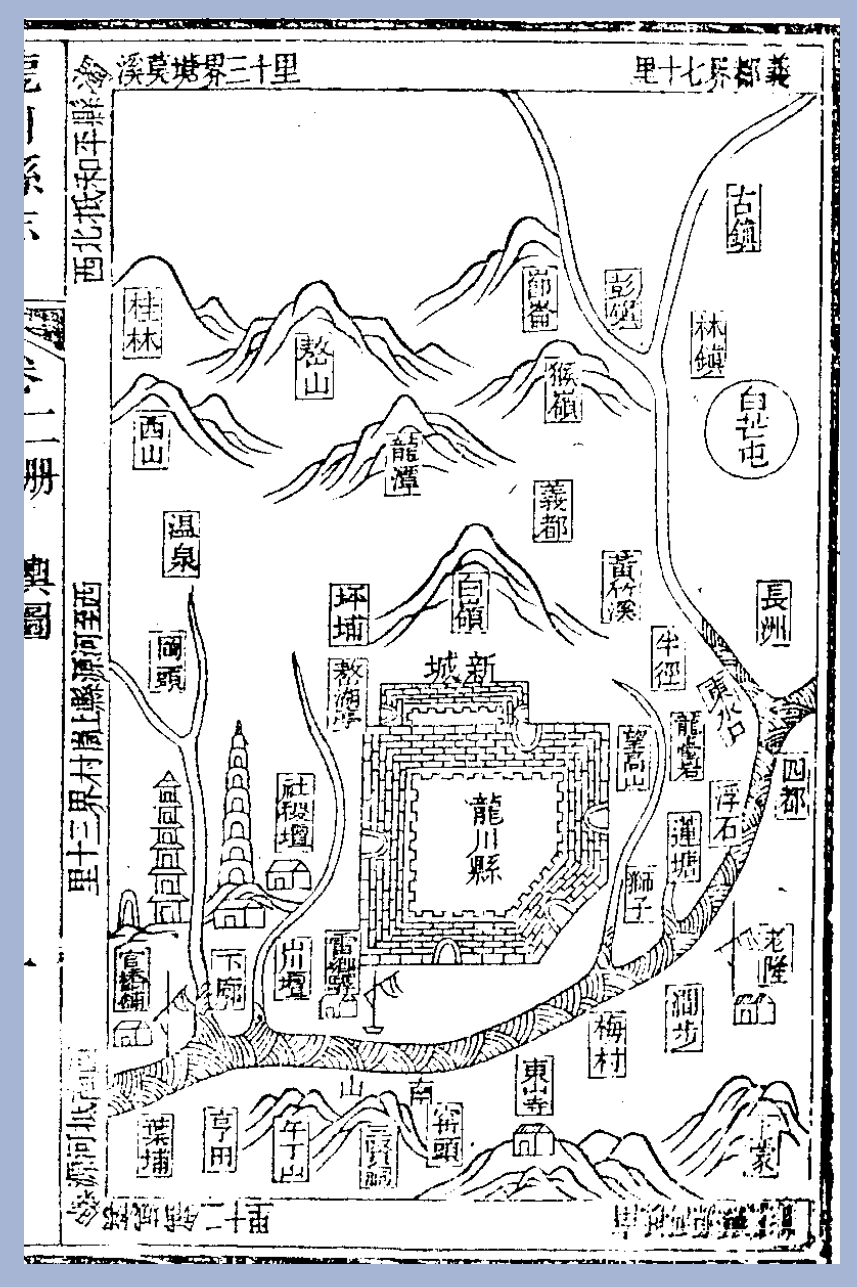

孙氏家谱

传世文献中,唯有丹阳地方志书中略载孙云翼生平,如其喜好读书“左图右书,终日披诵”,抑或曾有过撰述如“生平撰述甚富,文工齐梁体”(《光绪重修丹阳县志》)。存世作品中只有编辑的宋人陈东、李廷忠等的别集。而孙氏谱牒中记载相对丰富一些,孤本清修《严庄孙氏家乘》今藏严庄孙氏后人手中,据谱牒卷二十二传记载:孙云翼(1546-1628)字禹见,号图南,南直隶丹阳县(今丹阳市)人,赠文林郎守亮(1518-1573)子,有同胞弟云仍(1555-1641)。其母王氏,为右都御史、金坛人王樵(1521-1599)幼妹;因此他不仅有位为官的舅舅,还有位身为著名学者士大夫的表弟王肯堂(1549-1613),这大约是他最知名的亲属了。孙云翼科举不顺,直到万历十九年四十六岁时才中举人;考虑到明代的平均寿命,甚至可以算作人生中晚年了。在赴春官不第,万历二十六年(1598)谒选去了广东惠州府的龙川县(今属河源市)当县令,那时已经五十三岁了。他在那里工作顺利,尤其注重教育,万历二十八年庚子(1600)乡举,龙川县出了两位举人,为其县二百年来第一次。外官考核优秀,他遂在二十九年升为湖广夷陵(今属宜昌)知州,谱牒传记中说,那时五十六岁的孙云翼觉得自己到了退休的年龄,就告老还乡去了。孙云翼的一大爱好就是读书,“稗官野史、隐秘难明之说”他都能一一解答。家中藏有宋李廷忠的《橘山四六》,云翼校注一遍后刻出流传。晚年还想辑校宋人笔记及地方志书,最终未能如愿,大部分都没有流传。

丹阳孙氏及其姻亲丹阳贺氏、金坛王氏、于氏等地方大族,为晚明佛教复兴时期的重要护法家族,其家族众人皆支持高僧紫柏真可(1543-1604)弘法利生,尤其支持其庞大的《嘉兴藏》刊刻事业。孙云翼与云仍兄弟同样大量捐资,《嘉兴藏》牌记中保留了不少孙氏施刻的记录。紫柏真可圆寂后,这项佛教书籍出版事业依然在继续,其中最重要的支持者仍是丹阳、金坛两地的家族人士。而同时期另一位高僧、也是紫柏真可至交法友憨山德清(1546-1623),在万历末年赦免从广东东归江南,得到了包括孙氏家族在内的江南大族的欢迎。孙云翼在自己位于惠山(丹阳观音上)的别墅“清畅斋”里招待高僧,听其说法,二人互动颇为频繁;《憨山老人梦游集》有一些文字是专门为云翼护法事业所作。其中,有一篇文字颇值得注意。《梦游集》卷二十三有《重修龙川县南山净土寺记》载:

今孙公(云翼)之治兹邑(龙川),不三年而化成。摩民以义,导蒙以渐,因事以权。置学田、建梅阁;造桥梁,筑新城,皆捐俸廪为之。至若修南山佛刹,则皆亡夫人之簪珥奁具,尽舍以作庄严,将资净土,以修冥福。是皆神道设教,即事见心,为苦海之慈航,长夜之慧炬也……及夫人卒于宦邸,临诀时神情静定,端然念佛而逝,超然莲华中人。公有感,遂倾奁以重新其寺,别祠宇为殿三楹,塑莲池海会、诸佛菩萨,八部诸天像,森罗云列,庄严妙丽,光明灿烁,俨然净土真境也。其左右配列斋厨禅室,靡不具备。延僧某住持,朝参莫礼,钟梵交音。斯则西方净土,端在目前;神识往生,不离当处。语曰:境随心变,地以人灵;以其大坠山河,不出此心之外也。由是观之,则公之心高揭于山川,夫人之灵常居于净土。上祝国釐,下为民福;公之功德,将垂之无穷,岂区区福田利益而已哉?工经始于某年某月,落成于某年某月。旧称南山,今名净土,志本因也。公姓孙,讳云翼,字图南,金沙人。记之者,白下长干僧德清也。

记中言其出仕的龙川县,原是崇山峻岭“獞猺杂处”的地方,非常不开化,直到孙云翼入主,以德化民,才有所改善。除了修桥铺路外,孙氏还重修了县中南山寺,为本地佛法复兴做出贡献。此寺之前颇有来历,一度成为祠祀的“三贤祠”。彼时孙氏夫人去世,临终时念佛而逝,“超然莲华中人”,他便捐出夫人“簪珥奁具”,重修南山净土寺。修成三进寺院,塑上莲池海会及诸方菩萨,并请来僧人管理寺院。憨山德清也曾贬谪广东,对此事迹颇为动容,所以为云翼写出这篇长记,表彰其护持佛法的功德。

龙川县图

值得注意的是,重兴南山净土寺的资金,来自孙云翼已故“夫人”的妆奁,这位夫人同样也是一位奉佛的居士。《孙氏家乘》中云翼的配偶记载班班可考,其原配夫人为武进孔氏(1548-1620),卒于泰昌元年,显然不符合憨山寺记中逝于龙川的记载。其另有两位侧室,一位王氏,一位江都贾氏,都为孙氏留下后代,却皆未载去世时间。那憨山口中这位“夫人”似乎成了悬案。

孙氏与其丹阳、金坛的姻亲家族一起护持过《嘉兴藏》刻经,在许多经卷的最后都会留下含有刻经信息的牌记,其中一组孙云翼刻经的牌记,可以解开这则悬案。在《嘉兴藏》正藏“淡一”字函中收录《道行般若波罗蜜经》十卷,全部由孙云翼施刻,每卷末一则牌记,正文内容一致,只有刊刻、校对人不同,谨录卷一牌记正文:

丹阳居士孙云翼,为荐亡妾李氏舍奁资,助刻《道行般若经》卷一。计字八千九百二十七个,该银四两六钱四分。普愿随喜受持,咸薰智种。平湖释在照对,南昌万承明书,进贤傅汝权刻。万历丁未孟夏月,径山寂照庵识。

孙氏的“亡妾李氏”舍奁刻经,这不得不让人联想到舍奁修寺的孙氏“夫人”,同样是“舍奁”,同样是护持佛法;且经刻出的时间在万历三十五年丁未(1607),在孙氏致仕回乡后不久,距离这位李夫人去世同样不远。鉴于从捐资施刻到完成全书、附上牌记,需要一年以上的时间周期,则孙氏在回乡后迅速投入刻经的准备中。如此,则此舍奁护法的孙氏夫人,当为一人,就是这位牌记中的“亡妾李氏”。我们可以据此得出初步的结论,李夫人在随孙云翼出仕远方时去世,生前与云翼一样亲近佛法,云翼便遂她心意在其身后捐出妆奁,永作供养。

然而疑点依然存在。首先是谱牒中不存李氏的名字,且李氏应该也没有留下子嗣,完全消失在家族记录之中。古人出仕远方,一般不会携家乡的妻妾同行,而是选择在任职地再娶一房姬妾,这位李夫人究竟是不是南方人,几乎没有任何材料可以佐证,唯有少许旁证。首先是严庄孙氏谱牒不收这位李氏夫人,即便孙氏正妻过世在前,孙云翼也无法把李氏最终放入家谱,排除云翼自己反对的极端可能,应该出自孙家后人、尤其是云翼子孙辈的最终反对。但孙氏呼其为“亡妾”,憨山呼其为“夫人”,显然是得到本人认可,既成某种事实。这种情况,以孙云翼在外新娶可能性为最大。其次,李夫人逝世于孙氏龙川任上,第一笔妆奁捐资用于重修本地南山净土寺,因孙氏在此为官,如此解释也说得通。但如果考虑李夫人为孙氏在外所娶,逝后又捐寺于此,也存在一种可能:即李氏应该就是龙川附近的本地人,在此修寺也有孙氏为其落叶归根,入土为安的考量。同时,所重修南山寺后改“净土”之名,也与佛法中早登莲台、往生净土的生死观有关联,则寺中似当有李氏长生牌位供奉。当然,这些都是依据现有少量材料的推测,而李氏为南粤本地人而归孙云翼的可能性不小。虽然最终没有被记入孙氏谱牒,但在高僧憨山的著述及大藏经牌记中保留下自己的线索,也算是另一种补偿。

不过从这些有限的记载中,还可以看到孙云翼独特的深情。首先是李夫人舍奁捐寺、刻经的事迹,完全出自孙云翼的记录;憨山所述寺记,显然也出自孙氏相告。从李夫人嫁孙云翼为妾、且无法入家谱的境遇来看,不太可能出自大族人家,其所持妆奁数量必定相当有限,大部分应该还来自孙氏的彩礼。而重兴寺院,并邀请高僧撰写寺记,其所涉布施金额应该远超普通人的个人财富。明清时代恢复寺院的经费一般分为纵向的皇家内帑、地方行政的拨款,及横向的僧俗精英号召的社会募集;孙云翼在龙川重兴南山净土寺,可能兼有县令职权与居士护法的招募。至于李夫人在募修寺院中担任的角色,很可能是以其捐奁行为作为由头,动员本地社会资源完成;而最大的资金来源,很可能还是孙云翼本人。但最终在憨山的重修记中,便成为完全表彰李夫人舍奁捐寺的善举,孙云翼则一笔带过,可见孙氏对亡妾的心意。同样的,施刻藏经的举动中,孙氏也扮演了“荣光留给亡妾”的角色。因为牌记文献的存在,我们可以轻易地计算出十卷《道行般若波罗蜜经》的刊刻成本在四十两上下,全经自夏至冬,刻成于万历三十五年内,从《嘉兴藏》刊刻规律来看,显然是刻资准时到账的结果。也就是说,为了施刻这部经典,孙云翼几乎一下子便捐出四十两白银;这绝非小数目。孙氏姻亲金坛于氏的后人为了追荐亡父,要刻若干经卷,最终靠出卖家中古董,才凑齐几卷的刊刻数目,也可见孙云翼刻经的虔诚。

《道行般若波罗蜜经》牌记上的记录,依然是李夫人舍奁施刻。按照之前推测的舍奁建寺举动来看,李夫人陪嫁资产应该已经用罄;则此次施刻藏经同样应该出自孙云翼之手,而以李夫人的名义圆满佛事。他这么做的理由应该也很明显,他与李夫人之间有过相当美好的感情。虽然不能知晓更多或山盟或海誓的爱情,但从孙云翼不止一次营造的“舍奁”情节,可以推测二人的感情与默契。二人同样笃信佛法,乐善好施,或许也有共同的禅悦法友,或许只有二人日常禅机的互参,但可以肯定的是,二人精神世界应该颇有相合之处。

孙云翼为李夫人营造的“舍奁”护法的塑造,可以看作男性私领域表达严重缺位的时代中,极少存在的浪漫。用今天流行的话讲,一个爱你的人不要看他说了什么,而要看他做了什么;古代直男的世界里,更是需要用这个角度来审视情感世界——毕竟不是每个古人都是《浮生六记》的沈复,不厌其烦地记录自己的情话。尊如帝王的乾隆也有隐微的爱需要表达:黄一农院士在《从福康安是否乾隆私生子谈起》的讲座中论证乾隆深爱着孝贤皇后,不仅给了皇后家富察氏子弟如福康安极高的政治地位;而自永琰(日后的嘉庆帝)被秘立储君后,乾隆在众多皇子中只派他去祭拜孝贤皇后。这些隐晦而坚定的举动,无疑是古代士族男性的专属爱意。虽然这些举动在今天很少会被理解;一如孙云翼之于李夫人,“舍奁”护法甚至无法与一阕廉价的情诗比浪漫,但只有懂的人才能体会这些爱情本身的魅力。何况孙云翼、李夫人生前经历多少困难,可以想象整个孙氏家族上下,对这位远方姬妾的敌视的态度,但仍无法改变她在云翼心中的位置。明知不可为而为之,是孙云翼对于感情最大的诚意;传统儒家著述中不可能保有李夫人的哪怕一点记载,但笃信佛法的二人把这段心心相契,刻入佛教文献之中,并随藏经法宝流通,长存不灭;虔诚之中也可见二人的大智慧。

儒家礼教视角下的孙云翼更像是个负面角色,外出做官,随处纳妾,还不知节俭、汇款回家,完全不符合当时甚至当代好男人的印象;他与李夫人之间,也没有办法彼此获得身份。但在孙氏的“舍奁”的记录中,我们可以推测,在更广阔的精神世界中,他俩应该曾经找到过慰藉。许知远采访金宇澄时,问到《繁花》中情感故事中负面情节的话题时,金宇澄说:

我们年轻的读者,对“三观不正”特别敏感,有一个最不好的词叫“渣男”。说这个油腻、说那个渣男,我特别不喜欢这样的话。你把这么复杂的人性变化,用这么低能的一句话去涵盖它,你活到一定的年龄,你会觉得人越来越复杂,人不是这么简单可以涵盖的,人有各种各样个人的原因。

感情的世界里从来不是那么简单,但看客宁愿选择简单、选择敏感,而错过了更多。从上述的材料来看,那个“三观不正”“渣男”的孙云翼,才是真的情种,他把一段钟意而不被接受的感情,仔细安排,妥帖摆放,留在了他觉得最适合的记载中,藏之名山,传之后世。诸多没有名分、走不到最后、开不出结果,而又心相契合或海誓山盟的感情,都没有等到这样的守护者,扛下所有而又能安顿一切;这才是现实中纷繁爱情应该有的归宿。《繁花》中那些描摹而不得的爱情故事,中年的孙云翼却用人生的下半场演绎了出来。

(致谢:感谢丹阳严庄孙氏后人惠允提供谱牒文献用于本次研究,同时也致意丹阳乡贤学者卢政、吉育斌诸先生给予的大力帮助。)

上一篇:指南针股票池查找方法

有话要说...