国金证券宋雪涛:特朗普2.0的外交逻辑

- 股票知识

- 2025-04-03 14:00:06

- 14

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

雪涛宏观笔记

全盘否定拜登路线,取而代之以门罗主义和缓和政策,并附加以鲜明的意识形态偏好和关税威胁

文:国金宏观宋雪涛、赵宏鹤

上任两个多月,特朗普2.0看似是一场乱局,比如朝令夕改的关税威胁、出其不意的领土诉求、疾风暴雨的政府裁员、全周无休的媒体轰炸。但实际上,特朗普2.0的政治逻辑清晰连贯,对美国现状有认知,对长期愿景有规划,对短期举措有安排。

一、现状认知和长期愿景

正如他的标志性口号“Make America Great Again”,在特朗普眼中,美国或许已经不那么伟大。特朗普生于1946年,是二战结束后的第一年,也是“马歇尔计划”启动的前一年。可以说,他的人生几乎与Pax Americana完全重叠,在70年岁月里目睹了美国在战后成为头号强国、在冷战中曲折胜出、以绝对实力主导世界秩序的完整过程。

两相对比,不难感受特朗普近年的心境。到2016年,美国仍然拥有强大的账面实力,却已饱受非法移民、贫富差距、工业凋敝、身份政治等问题的困扰。拜登政府的四年任期过后,又进一步增加了债台高筑、通胀高企、外事缠身等新问题。

如今,美国主导战后世界秩序所依托的科技、军事和美元优势地位,已经被不同程度动摇,除了后发国家的持续追赶,上述问题也导致美国经济依然高歌猛进但社会分裂越发扩大,“美国反对美国”让民主党在去年底的大选中收获一场大败。

站在特朗普的视角,要解决这些问题,亟需一场彻底变革,让科技再次领先、让美军再次强大、让美元再次强大,方能使“美国再次伟大”。

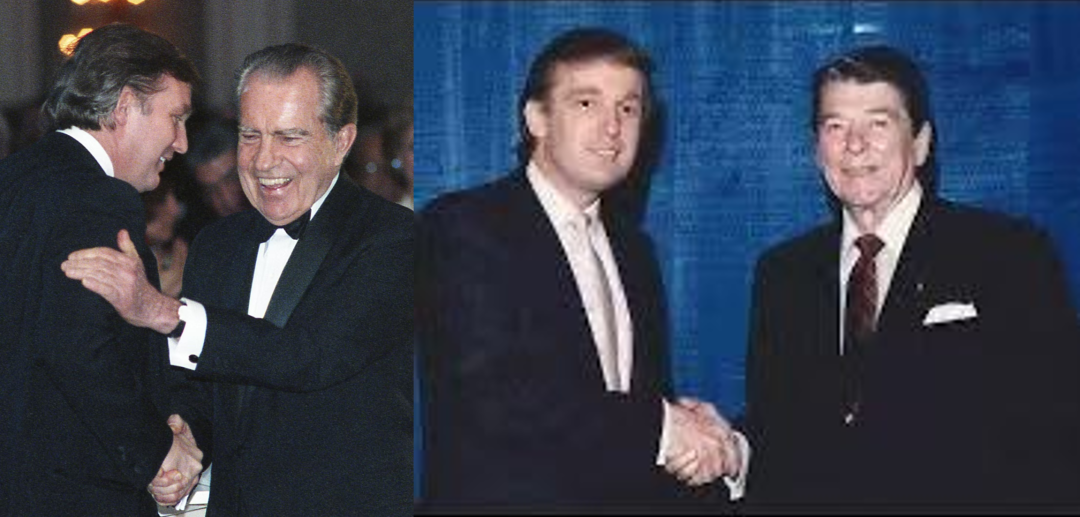

二、历史的坐标:尼克松主义

当下美国,一个可比时期是1970年代。经济方面,战后大规模对外援助成为沉重负担,复兴后的西欧和日本成了竞争对手,外贸顺差变成逆差,美元外流、黄金储备下降,导致1973年布雷顿森林体系瓦解。整个70年代,美国经济更是在大滞胀中挣扎。

外事方面,美国深陷越战泥潭,和谈虽在1968年就已开启,却看不到战争短期结束的迹象。国内爆发了反战运动,不仅要求结束越战,还要求限制美国在世界上的作用,将更多精力放在国内。与此同时,美苏在60年代末形成了战略均势,美国甚至在内外压力下面临一定劣势。

尼克松在1969年当选美国总统,结束了始于杜鲁门时期的“遏制政策”,取而代之以“缓和政策”,主要内容包括:

减少外事消耗。尼克松虽然承认当盟国受到威胁时,美国将根据条约承诺提供保护,但更强调相关国家需要自己承担主要防御责任。从1969年到1980年,美国在北约军费开支中的占比从76.5%降至54.17%。1973年,历经5年谈判的巴黎合约签订,美军从越南撤退;同一时期,美国在亚洲其他国家的驻军也有所减少。

加强美洲防御。类似门罗主义,以南美国家智利为例,在1950-60年代,美国曾投入大量资源干预智利选举,在不受美国支持的阿连德在1970年大选中获胜后,尼克松和基辛格策划了一系列活动,最终促成了1973年的智利政变。

缓和敌对关系。1972-1975年间,美苏首脑共会见5次,等于整个50年代加60年代的总和。双方达成了多项具有里程碑意义的军控协议,甚至扩大了双边贸易。美苏关系缓和引发了西欧的忧虑,一定程度上加速了欧洲一体化。

三、特朗普2.0的对外政治逻辑

当前美国的内外环境与70年代如出一辙。经济刚刚经历一场大通胀,底层民众生活成本上升,政府债务高企、偿债压力激增,已经冲击到美元体系。科技领先优势收窄,新一轮革命看似已有雏形,实则前途未卜。外事方面,前任政府热衷于“拉帮结伙”,对外慷慨解囊、对内债台高筑,深度介入俄乌和中东冲突,以高昂的成本维护“新冷战”框架。

站在特朗普的视角,美国当前的综合实力不足以维系这样的对外安排,需要尽快调整。在第一任期,特朗普时常致敬里根,致敬美国在80年代的强硬和成功。如今,特朗普已经很少再提里根,而是对尼克松推崇有佳。某种程度上,正是经过了70年代的休养生息和对外缓和,才有美国80年代的“硬汉”和“星球大战”故事。

不同的是,当前全球范围内正在经历意识形态的右倾,随着尖锐对立的左右政党在美国决出胜负,意识形态在特朗普2.0的对外战略中也扮演了重要角色。

1. 必须保障美洲本土的安全

如果要在全球范围内战略收缩,必须要加强美国/美洲本土的安全保障。特朗普在就职典礼上提到的外事问题不多,墨西哥湾、巴拿马运河和格陵兰岛是其中一项,美国得天独厚的地理区位让他可以将安全问题聚焦在“改名、夺河、购岛”几件事上。

巴拿马运河是美国船只在太平洋和大西洋往来穿行的捷径,相比于绕行南美洲、穿越德雷克海峡,可节省上万公里路程,而且安全得多。

再比如,特朗普虽然不在意气候变暖,却清楚格陵兰岛的战略价值,自冷战时期就是美国监测苏联的前线哨所,还拥有大量珍惜资源。如今随着北极冰盖融化、航道打通,格陵兰岛在全球地缘中的战略价值还在提升。

作为丹麦王国的领地,拥有高度自治权的格陵兰岛长期存在脱离王国的政治主张。在3月的选举中,主权问题超越经济和民生成为核心议题,由四个政党联合组成的新政府刚刚成立,即将与丹麦政府展开谈判。与此同时,美国也在频繁施压,试图说服格陵兰投向美国。

2. 战略收缩和意识形态输出

战略收缩可以减少不必要的外事消耗,特朗普的立场涉及两项要素,一是与美国核心利益的相关性,二是与MAGA意识形态的相似性。利益越不相关、形态越不相近,收缩就越坚定,本质上是“选择性战略收缩+意识形态输出”。

对美国核心利益不重要的,特别是与特朗普意识形态不相符的,最好直接取消。DOGE启动后迅速关闭了USAID,正是因为这类机构在对外提供各类援助、消耗人力物力财力的同时,还兼职输出左翼意识形态。

对欧洲盟友的态度也结合了意识形态问题。仍然要强调,生于“马歇尔计划”前一年的特朗普没有理由不清楚西方联盟对维护美国地位的重要意义,双方是相互成就的。真正让特朗普感到排斥的,除了欧洲确实在联盟中承担的责任越来越少之外,还有欧洲特别是西欧大国的意识形态问题,这与USAID相似。

近年来欧洲政坛整体向右,但真正实现执政或联合执政的右翼政党主要是受难民危机冲击较大的东欧/中欧小国。在主导欧盟秩序的西欧大国,右翼政党虽然声望日隆,还达不到单独执政所需的支持率,而且极右翼政党经常由于历史原因被刻意排除在执政联盟之外。欧洲的左翼政党好比美国的民主党,在意识形态甚至恩怨情仇上与特朗普存在根本性冲突。

由此也可以理解万斯为何在慕尼黑安全会议上抨击欧洲政府,只有40岁出头的他未来有望从特朗普手中接过MAGA大旗,更渴望在传统盟友中构筑更广泛的意识形态同盟。

与万斯类似的是马斯克,处于对立面的是泽连斯基。所以在谈及俄乌问题时,我们可以理解特朗普为何对泽连斯基存在天然的排斥感。也许在白宫争吵后,泽连斯基才确信,拜登时期的无条件支持已经结束,自己被特朗普团队打上了美国民主党和欧洲左翼政党的同盟标签。

长期来说,调停俄乌既是减少外事消耗的手段,也是缓和敌对关系、重启美俄合作的前提。无论还有没有其他目的,起码在意识形态上,特朗普明确“亲俄”,甚至在第一任期遭遇过“通俄门”风波。

短期而言,调停俄乌是特朗普的竞选承诺之一。总统上任的头100天被视为兑现竞选承诺的关键阶段,特朗普在移民、禁毒、能源等方面都有些作为。但俄乌冲突的复杂性远高于一般问题,这让特朗普在参与调停时显得急躁,进而使意识形态等情绪化立场十分突出。例如,自谈判伊始就排斥欧洲介入,试图把俄乌冲突简化成“俄罗斯和乌克兰两个国家的冲突”,亲俄立场又使其一开始就单方面向泽连斯基施压,忽视了正面战场优势的俄罗斯才是实现停火的关键。

3. 关税成为外交谈判手段

尼克松时期与特朗普时期的最大差别之一,就是美国从头号制造业强国沦落为工业凋敝的头号消费强国。关税原本是特朗普政策的内外结合部,但过去几年的经验已经表明:单靠关税带不来制造业回流,特别是在当前二次通胀风险如影随形的情况下,妄加关税反而容易“偷鸡不成蚀把米”。

但是,凭借头号消费强国的地位,特朗普依然可以通过关税威胁来榨取其他外交利益。这一招在对美经济和安全依赖度较高的国家屡试不爽,对独立性更高的大国也有威慑和谈判价值,这让特朗普多次感慨“’Tariff’ is the most beautiful word in the dictionary”。

由此可见特朗普的聪明之处,在科技、军事、货币遥遥领先的年代,美国更多是靠军事威胁、技术出让和美元霸权获取利益;在消费能力遥遥领先的年代,特朗普率先开发了将关税作为威胁的手段。

四、总结:对拜登外交路线的全盘否定

过去四年,拜登政府践行了强烈的干预主义和遏制政策,虽然在一段时间内的某些方面给人以压力,却是不顾国力减弱、内部矛盾激化的现实的奋力一击,最终以选举惨败收场。特朗普2.0全盘否定了拜登的外交路线,取而代之以门罗主义和缓和政策,并附加以鲜明的意识形态偏好和关税威胁。

历史上,每次美国外交政策的重大调整,都对世界秩序产生了显著影响。这一次,欧洲率先感到了压力,美国的战略收缩、特朗普的意识形态冲突、俄罗斯的潜在威胁,令欧洲的安防形势面临自二战结束以来最严峻的考验。

自救已经开始。3月以来,欧洲领导人批准了“重新武装欧洲”计划,同意欧盟委员会提出的总值8000亿欧元用于防务开支的目标;德国大选后,国会以压倒性优势批准一揽子财政计划,在未来12年内为基建投资拨款5000亿欧元,国防开支超过GDP的1%的部分将免于“债务刹车”的限制。自救能否成功,亦或真实目的是什么,将是下一阶段的重要命题。

风险提示

美国内外部形势发生明显变化;欧洲重新武装等政策落实存在不确定性

上一篇:股票指南高清图片大全,实用指南

有话要说...